ある火山学者のひとりごと |

| 火山噴火・火山災害・地震災害・土砂災害のことなど、地球科学に関することなら何でも気軽に、書き込んでください。タグも使えます*。普段からいろいろ議論していて、緊急の場合には情報連絡板として利用してください。いったん書き込んだ後でも編集可能です。削除は本人と管理者が行うことができます。個人攻撃やデマや思い込み、不適切な発言はレスごと削除することがあります。掲示板上の発言は500まで表示されます。それを超える分については、アーカイバにすべて保存されており、過去ファイルのページで、いつでも参照が可能です。なお、あらしやロボット書き込み等防止のために、発言者のIPアドレスとブラウザ情報の取得を行っております。(アクセスカウンターは2005年8月1日より)。ロボットコメント阻止のために、画像認証を導入しました。 LINK TO[火山のページ][地球科学科][レーダー雨量][気象庁][ちばのアンテナ][Web魚拓] [ある火山学者のひとりごと研究]*)危険なタグは使用できません。ロボットコメントスパム対策のため、全角文字を含まない投稿はできません。管理上の理由で投稿や修正ができないことがあります。 |

| [浅間最新カメラ画像一覧][桜島監視カメラ][google scholar][GEOLIS] |

| Page5.75 / 50 Top | Bottom ← 96〜115件(保存数1000件) → | [HomePage] ▼ 投稿する ▼ 編集する ▼ 管理用 |

| 19891. 2018年06月04日 10時20分59秒 投稿:ちば |

| 大久保さん> 精進湖の青木ヶ原溶岩の地割れは不思議ですよね 実は年に二回ほど 精進湖で巡検案内をする機会があり その際の配布資料があります これは ネイチャーガイドあるいは教員が対象ですので 生徒には難しいと思います タイミングが合えば、もちろん実際に現地で説明することも可能です それはさておき 地割れの謎解きをしてみましょう 精進湖の南側の半島のようにつきだした部分 ここの表面はほぼ平ですすきに覆われています くわしくみると表面には灰色の珪藻土が堆積しており 青木ヶ原溶岩の枕状溶岩が多数点在したり小山をなしています 珪藻土の年代は 青木ヶ原よりも古く、 境界部は焼き付いてガラスになっています 地割れは この半島のヘリ、湖岸線に沿うようにあります 現状での私の解釈は以下の通りです 精進湖の湖底下にシート状に入り込んだ青木ヶ原溶岩が (湖成層はみかけ密度が小さく、流れ込んだ溶岩流は密度差で 珪藻土などの湖底堆積物のさらに下に入り込み、シルを形成しやすい) その後の追加注入で除々に厚くなり、上に載せた地層をジャッキアップするように持ち上げる 結果的に湖底が10m以上隆起し、現在みられるような半島になったものと 考えています 割れ目や亀裂はその隆起の際の縁辺部 すでに固化して隆起しなかった部分と 内部は未固結であったために注入隆起できた部分の 境界部にできたと思われます もちを焼いた時に表面にできる割れ目と パターンが似ています また、西側に多い 湖岸と平行にみられる 細長い屋根のような島は 隆起の際に水平的にも拡大したために シルが座屈して持ち上がったと考えています あとで 図を追加しましょう |

| 19890. 2018年06月03日 13時22分18秒 投稿:大久保 和樹 |

| 千葉 先生 コメント欄に質問を掲載して申し訳ありません。私、山梨県立都留高校で理科を担当している大久保といいます。 先生が作成された青木ヶ原の赤色立体図を見るたびに新たな感動を覚えています。昨年から生徒たちを連れて夏休みに青木ヶ原で自然観察会を実施していますが、今年は、精進湖畔の観察路もコースに加えようと思い、何度か足を運びましたが、湖畔の半島部で見られる幅2〜3m、深さ3〜4mの溝状の地形がどのようにして形成されたのが、皆目見当が付かず困っています。もちろん赤色立体図でもハッキリ確認出来る規模です。この辺りの地質や地史に詳しい先生に伺えば、教えていただけるのではないかと思い、失礼とは思いましたが、連絡いたしました。お答えいただければさいわいです。 |

| 19889. 2018年05月01日 09時02分25秒 投稿:ちば [https://uretan-eruption.blogspot.jp/2018/04/blog-post.html] |

| 昨日の小田急線の不通さわぎ 大事故にならなくて幸いでした 現地を見てきたので、紹介します |

| 19888. 2018年04月30日 22時16分28秒 投稿:ちば |

| 多十郎さん> 硫黄山の噴火、いまのところ 水蒸気噴火の規模は小さいです でも、雲仙岳噴火の最初の1990年の噴火も このような水蒸気噴火だったことを思い出します これからどのような経緯をとると予想されるのかを示す 確率樹を作って 見えるようにして議論すべきかと このままおさまる 確率が一番高いのは確かですが 噴火が徐々に拡大して何年も戻れなくなる可能性もゼロではない |

| 19887. 2018年04月23日 17時33分29秒 投稿:慎 |

| 本日2018/4/23 17:26 に耳がツンとして外に出たら硫黄酸化物系の臭いです。 可聴音はなしでした。降雨で浅間山は見えません。 ほかの方はいかがでしょうか? (浅間山火口から南東8.4km) |

| 19885. 2018年04月20日 01時01分37秒 投稿:多十郎 |

| 以前から噴火を予測されていた霧島硫黄山が、小規模な噴火をしましたね・・。 今は、水蒸気ばかりしか見えませんが、溶岩まで噴出するようになるでしょうか・・。 |

| 19884. 2018年03月26日 08時53分37秒 投稿:ちば [https://www.youtube.com/watch?v=3wOFPnGEKvg&sns=fb] |

| 福島の川で 眼に見えるほどのサイズの 大きなセシウムボールが確認されたそうです |

| 19883. 2018年03月07日 00時24分28秒 投稿:ちば [https://www.youtube.com/watch?v=wRamEu2wSDQ&feature=youtu.be] |

| 新燃岳噴火から眼が離せません 高原町内から新燃岳方向 UMKテレビ宮崎 |

| 19882. 2018年02月27日 21時33分27秒 投稿:ちば |

| 草津白根山の本白根山鏡池の北火口の北に生じた割れ目火口で噴火が発生 火口名がやたら長い 草津白根山2018年噴火のB火口くらいにならないものか |

| 19881. 2018年02月24日 09時57分10秒 投稿:ちば |

| 今年のJPGUでもウレタン噴火実験します |

| 19880. 2018年02月21日 05時44分08秒 投稿:ちば |

| 昨日は 千葉市で 不動産鑑定士協会主催の 講演会で90分 赤色立体地図と防災の話をした チバニアンの話も なぜ、千葉に世界的にもまれな時代の地層が残っているのか。いまから70万年前、現在の房総半島付近は海底で、沈降しながら泥が静かにたまっていた。その後、ものすごい勢いで隆起した。隆起は現在も続いている。泥は、結構厚く沈降した時に圧密されて、カチカチになった。それで、養老川の侵食に耐え、蛇行させながら隆起し続けている。そのため、深い谷ができ、その脇に新鮮な地層が露出している。70万年前の地球磁場逆転の時に、何が起きたのかを詳しく調べられるところは少ない。ここが世界で一番調べられている。そこで、ここを基準にして、地質時代に名前をつけようと言うことになった。 我孫子市布佐の2011年の住宅地の液状化の話と 当時の液状化の予測図が大きく間違っていた点 とそれがその後きちんと修正された話 過去の空中写真をきちんとみてもともと何があったのかを 調べることは重要と言う論文を紹介しました (宇根ほか(2015)我孫子市の液状化被害とそれを教訓としたハザードマップの改訂,地学雑誌,124,2,p287-296.https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgeography/124/2/124_124.287/_pdf) 講演後のやり取りでこんな話も聞きました 最近南房総では海抜20m以上の土地取引が多く 20mより低いところは少ない傾向にあるとのこと 全国的な現象なのかなあ |

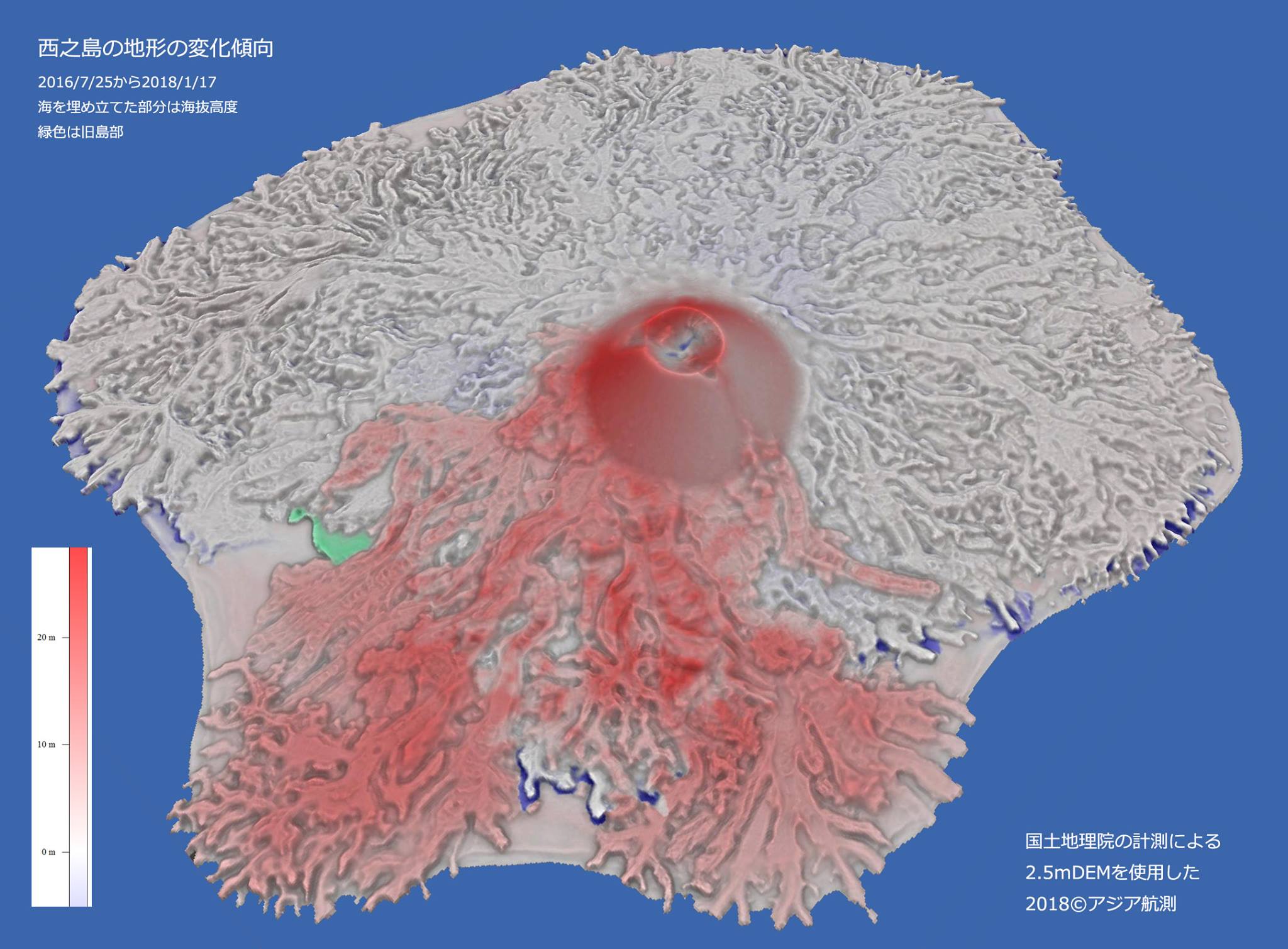

| 19879. 2018年02月20日 08時00分15秒 投稿:ちば [ftp://arukazan.jp/temp/nishinoshima-20180117-20160725.jpg] |

| 西之島 再噴火後はじめてというか最終かもしれないデータが 国土地理院から公開されました 噴火はおさまっていますので噴煙の影響はないでしょう 再噴火前との差分図を作成してみました 南西側上空から見下ろした鳥瞰図 (海を埋め立てて成長した部分の海面下の体積は この図では考慮されていません。海面との差分を示しています) 火砕丘の成長は北に偏っていますので、火道が北にずれたのかもしれないですね  |

| 19878. 2018年02月17日 15時01分55秒 投稿:ちば |

| 反省: 最近facebookで発信することが多く ひとりごとへの書き込みがめっきりすくなくなってしまった。 これからは だれでも書き込めるBBSと実名Facebookとの間の密接な関係 を模索していきたい |

| 19877. 2018年01月29日 00時01分01秒 投稿:ちば [http://www.gsi.go.jp/common/000195947.pdf] |

| 国土地理院による航空機SARによる火口の確認 電波を使用するので雲を透過して地形を確認することが出来ます 1月27日計測 |

| 19876. 2018年01月28日 23時19分57秒 投稿:ちば [http://www.ajiko.co.jp/article/detail/ID5DLLYWKCX/] |

| アジア航測では 本白根山上空、対地高度3000mから垂直写真撮影を行い オルソフォトを公開しました。  1月28日撮影 |

| 19874. 2018年01月27日 01時43分23秒 投稿:ちば [https://twitter.com/GSI_chiriin/status/956853231317000192/photo/1?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=e_toyoda&utm_content=956909560601571328] |

| ビデオや空撮写真そしてSARの映像から 火口の位置がわかってきたようです 割れ目火口からの水蒸気噴火 というべきもののようです 同様の地形は日本各地の火山にありますが それほど注目されていなかったとおもいます 鹿児島県民さん> 米丸・住吉池は ほとんど地熱活動もなく 地質調査によって最近1万年以内の活動の証拠が見つかって 活火山認定された火山です リスクは小さいので 居住制限ということまでする必要はないと思います |

| 19873. 2018年01月25日 20時53分42秒 投稿:鹿児島県民 |

| たとえば本県には噴火警戒レベルすら設定されていないが、活火山であるところの米丸・住吉池があります。 米丸はマールに隣接して旧蒲生町中心部(現姶良市)があり、住吉池も周囲に住居が点在しています。 財産権とのからみもあって困難だとは思いますが、大震災の大津波にならって居住制限とか行政も検討を始めるべきなのでしょうか。 |

| 19872. 2018年01月25日 08時42分38秒 投稿:ちば [http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00382830.html] |

| 2018年1月23日 本白根山が噴火をしました。 突然の水蒸気噴火で 特段の前兆現象もなく 小規模な爆発的な噴火の予知の困難さが あらためて浮き彫りになりました。 火口の位置は詳細を調査している段階ですが 鏡池の北側の火口跡の縁で生じたようで 自衛隊員が訓練中に被害を受けた地点との距離は 500mもなかったようです。 噴火速報が出なかったのは残念です 想定外の地点からの突然の噴火だったので 最初確認に時間がかかったということでしたが 位置と時刻と通報者が明らかな連絡であれば 部外通報でもきちんと利用すべきだったのでしょう 自分の眼で確認できなければ100%断定できない 監視カメラの視野にはいらなかったので 確認できなかったというのは 想定外を想定していない と言うことだと思った Twitterや電話でもメールでもBBSでも 発見者通報を正式に受け取って 5分以内に速報をだせるような 仕組みをつくったらどうでしょうか 三宅島のときもそうでしたが |

| 19871. 2018年01月11日 13時55分27秒 投稿:ちば |

本年もよろしくお願いします 東京湾から見た富士山 |

| 19870. 2017年12月08日 11時23分03秒 投稿:ちば |

榛名山の赤色立体鳥瞰図群馬県の榛名山は複雑な地形をしています。侵食された成層火山の山頂にカルデラがあり、その内側に“榛名富士”があります。山腹のおおきな窪地は2-5世紀の大噴火の火口です。その中に、“二ツ岳溶岩ドーム”がすっぽりと入っています。 赤色立体地図は発明から15年がたちましたが、試行錯誤はまだ続いています。 この鳥瞰図では、高度も読み取れるように、“レタデーションゼブラ”模様を重ねていますこれはシャボン玉などの薄膜の干渉色を模したもので、In-SAR画像などの “レインボウカラー”の繰り返しと比較して、同一標高を追跡しやすくなっています。  クリックすると別タブで(1.6M)2756*1654ピクセルの画像が表示されます |

| ← 96〜115件(保存数1000件) → |