月刊地球「号外/雲仙岳噴火」原稿

雲仙岳噴火の火砕流

-HTML日本語版-

千葉達朗 ちば たつろう アジア航測株式会社

遠藤邦彦 えんどう くにひこ 日本大学文理学部

磯 望 いそ のぞみ 西南学院大学

宮原智哉 みやはら ともや アジア航測株式会社

目次

1.噴火の経緯

2.火砕流発生のメカニズム

3.火山災害実績図

4.火砕流堆積物と降下火山灰

5.おわりに

参考文献

雲仙岳噴火で発生した火砕流を空中写真判読から、時系列的な分布状況を把握するとともに、継続的に降下火山灰量の調査を行った。その後、噴火の終息に伴ない順次現地調査行ないつつある。これは、その結果明らかにされた、火砕流の分布と層序および堆積構造に関する中間報告である。

1.噴火の経緯と火砕流の発生

1990年11月17日にはじまった雲仙岳噴火は,当初水蒸気爆発であったが徐々にマグマ性となり,1991年5月20日からは地表にマグマが直接顔を出す溶岩ドーム形成活動が始まった.ドームは,やがて火口縁からあふれ谷底に落下をはじめ,大きな噴煙をあげた.最初の火砕流が発生したのは5月24日であった.谷が埋まるにつれ,火砕流の到達距離は伸びていった.

6月3日には,溶岩ドームの大半が既存の山体の一部とともに地滑り的な崩壊を起こした.発生した火砕流は滝を越えたところで再爆発,その爆風が北上木場地区の高台に達し43名が亡くなった.崩壊によってできた馬蹄形の窪地には,新ドームが形成され,6月8日に再び崩壊した.これはさらに大きく山体を崩壊させたため,火道が直接露出,マグマ的な爆発をともなった.発生した火砕流は熱風を伴い,広い範囲に火災を発生させた[1].

その後,1991年6月11日の軽石噴火を除けば,溶岩ドームの形成とその崩壊による火砕流の発生がくりされた.1991年9月15日にも溶岩ドームが北東のおしが谷方向に崩壊,最大規模の火砕流が発生し大野木場に達した[2].その後1992年末には噴出率がいったん低下したが,翌1993年はじめから再び増加,1993年6月23・24日に千本木,6月26日に水無川方向へ大きな火砕流が発生し,国道57号線をはじめて越えた[3].

このように雲仙岳噴火における火砕流は,ほとんどが溶岩ドームの崩壊によって発生するメラピタイプと呼ばれるものであった[4][5].

また,下流域に被害をもたらすような比較的規模の大きな火砕流は,溶岩ドームが基盤をも巻き込んで,大きく地すべり的崩壊をした際に発生している[6].

2.火砕流発生のメカニズム

溶岩ドームを構成する岩石の空隙中には,過剰な圧力を持った火山ガスが閉じこめられている.それが崩落の際の衝撃などで一気に解放され,自爆することが火砕流発生の大きな原因となっている[7][8] .流下中の火砕流の観察から、複数のモデルが提案されている[9][10][11][12]。

自爆粉砕する際には,流路にあたる谷の表面の地質が重要な役割を果たしており,岩盤が堅いほど効果的に自爆を誘発する.図1・2に示したのは,発生直後の崖錐部分ではあまり爆発せず,岩盤と衝突した後に大爆発している例である.このような爆発が連鎖的・連続的に続くとと遠方にまで達する火砕流となると考えられる .ドームの周囲に崖錘が発達すると,到達距離が短くなり,岩盤の露出した狭く急な谷に流れ込むと徐々に到達距離が長くなるという経験則は,上述の考え方を支持する.

図1 1991年7月8日の溶岩ドーム

成長を続ける溶岩ドームの先端部が崩落を繰り返し,周辺の山体斜面は衝突と爆発により侵食されている.

図2 溶岩ドームからの落石の連続写真

崩落開始点のドーム先端ではあまり爆発せず,既往山体の岩盤に衝突した地点で爆発,黒い噴煙を生じている.1991年7月8日午後2時頃,深江町の国道251号沿いから千葉が撮影. ( Animation )

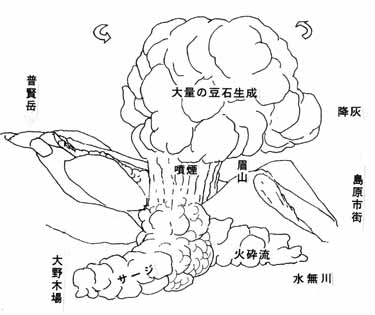

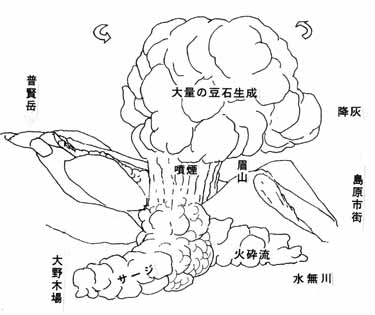

滝を越えた直後や流れの方向が大きく変化する場合,あるいは谷の狭窄部でも効果的に爆発が起こり大きな噴煙をあげる.1991年9月15日の火砕流の概念噴煙スケッチ(図3)を見ると,巨大な噴煙は,ドームの近くではなくおしが谷の出口の狭窄部で発生したことが明瞭である.ここで発生した爆風が,北上木場で自動車を100m吹き飛ばし,火砕流堆積物表面にデューン構造を残し,クロスラミナを形成したものと思われる[13].

図31991年9月15日火砕流の噴煙の概念スケッチ

当日現地に滞在中であった宮原が,自らの目撃スケッチに大川氏の写真と深江町役場からのビデオ映像の情報

を総合し,概念的に示したもの.

3.火山災害実績図

成長中の溶岩ドームの崩壊の時期や量を予測することは困難である.火砕流の到達する可能性のある範囲は警戒区域に指定され,立ち入りが禁じられた.現況の把握は,上空のヘリコプターからの観察や空中写真の判読に限られた.

図4は,1991年6月16日に撮影された斜め写真である,植生の破壊状況から火砕流の影響範囲やその程度を詳しく判読することができる.垂直写真を判読した結果を地形図上に示した火山災害実績図は,客観的に災害の現況を把握することができ,防災上非常に有効であった[13](図5).

図4 1991年6月16日の斜め写真

(アジア航測株式会社撮影) ( jpeg color 198k)

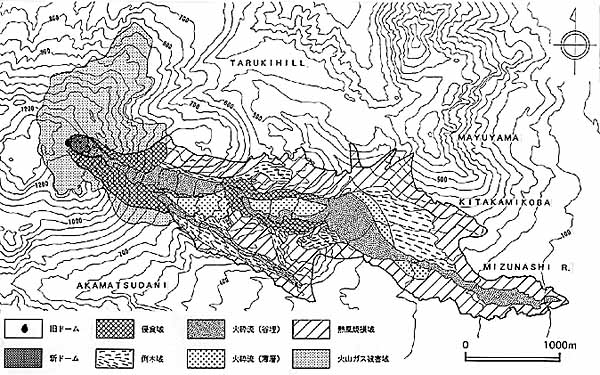

図5 1991年6月16日現在のディザスターマップ ( Color ) <

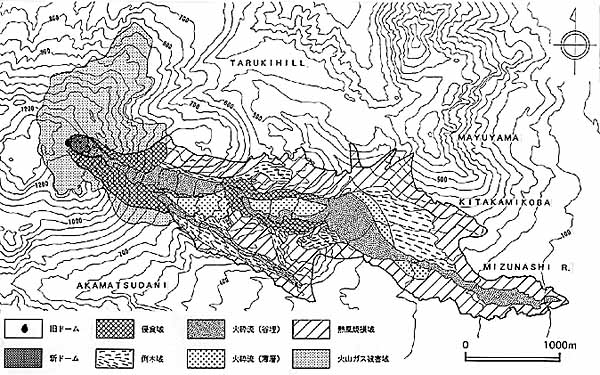

また,火砕流表面の微地形から運動メカニズムを推定することもできる.図6に示した垂直写真には,火砕流堆積物の表面や周囲に,おしが谷からのびる平行な筋や巨岩塊のU字形の配列が明瞭に示されている.これは,9月15日の火砕流の最後に,おしが谷から到来した火砕サージによる侵食・運搬・堆積地形と考えられる(図7).

図6 1991年9月22日の垂直写真

(アジア航測株式会社撮影)

図7 1991年9月22日現在のディザスターマップ

4.火砕流堆積物と降下火山灰

今回の噴火のように、発生した火山現象が明確な時の堆積物を観察記載することはきわめて重要である。

これまでの現地調査で、火砕流・火砕サージ堆積物や降下火砕物、土石流堆積物などを記載した。その際、火山災害実績図は層序を決定するのに参考になった。

図8は千本木における火砕流の露頭である。土石流の氾濫につづき1993年6月23日から24日にかけて、3波の火砕流が続けて発生した。この露頭ではそのうち2つのユニットが観察できる。いずも層厚が薄い割には顕著な上方細粒化の構造と、脱ガスパイプが多数認められる。垂木台地を乗り越えた際に空中に放り出され、落下の際に分級が進んだためと思われる。

図8 千本木における火砕流堆積物

民家の北側玄関部分を埋めた,1993年6月23-24日火砕流堆積物.2つのフローユニットとも,級化構造が発達する.上のユニットには脱ガスパイプも見られる.1994年10月21日千葉撮影.

( color image )

図9は北上木場の高畝式煙草畑の溝の底に残された露頭である。下位より粗粒な6月3日の火砕サージ(ブラースト)堆積物、6月8日の火砕流発生時の細粒降下火山灰層、9月15日の火砕サージ堆積物。これは砂質でラミナを持つ。その後の土石流堆積物の順に累重する。

図9 北上木場の火砕流堆積物

下位より6月3日のブラスト堆積物,6月8日の灰かぐら起源の細粒火山灰,9月15日の火砕流,その後の土石流堆積物が累重する.6月8日堆積物は内部が赤色酸化しピンクがかっている.表面にはサンクラックが見られる.なお,旧地表面直下にある銀色のものは農業用ビニール.1992年12月27日千葉撮影. ( color image )

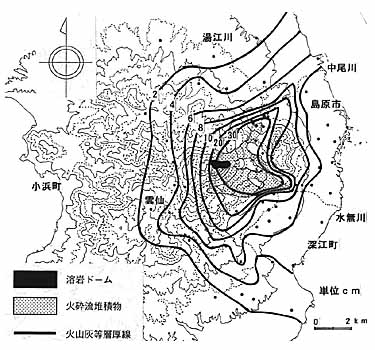

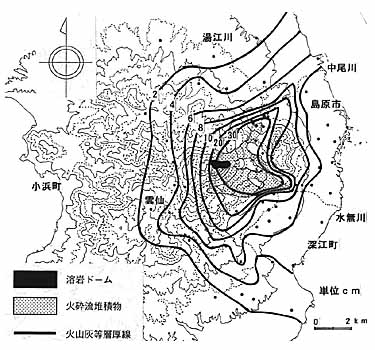

図10は、噴火終息後の1995年に掘削によって確認された降下火山灰の等層厚線図である。これから量を求めると約1500万立方mとなる。この量は島原半島外の地域に降下したものを含まないから、降下火砕物の堆積は噴出物全体の約1割程度と考えられる。この量は、これまでの集計では考慮されていない。

図10雲仙岳噴火による降下火山灰等層厚線図

おもに1995年4,6月の調査による黒丸は掘削調査地点 (磯ほか[20]に加筆)

5.おわりに

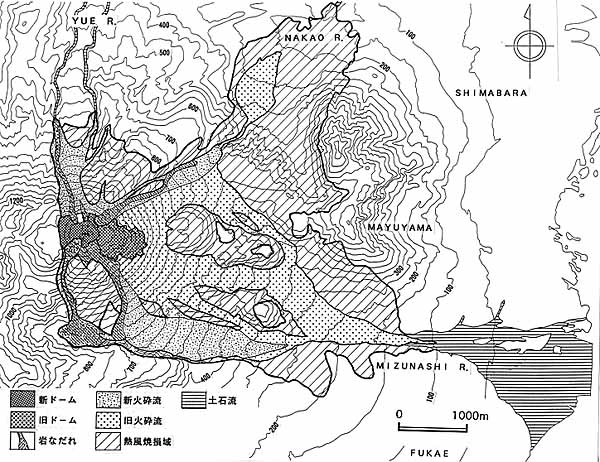

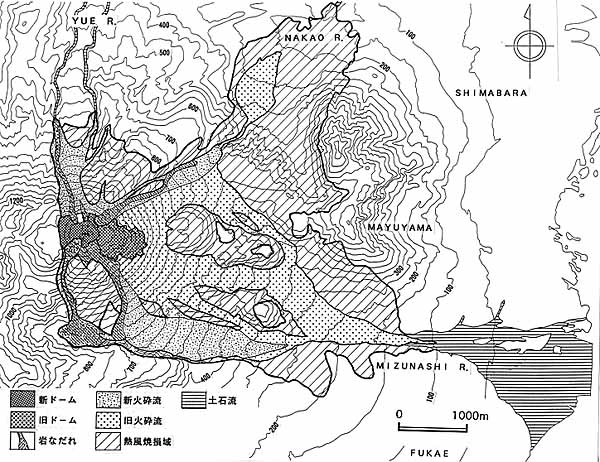

雲仙岳噴火は1995年5月に終息宣言が出された.雲仙岳噴火の最終的な火山災害実績図を図11に示す.休みなく絞り出されたマグマは地獄跡火口の上に,高さ1483mの新しい円錐形の山体を残した.その量は,溶岩ドーム換算で約2億m3に達している[22].火砕流の到達限界は,崩壊した溶岩ドームを頂点とする傾斜12-18度の円錐面と地形面の交線と一致する[23][24].

火砕流堆積物の下流域では,1993年など降雨の度に土石流が発生し,大きな氾濫被害が発生した.活動の終息とともに土石流の発生頻度は小さくなってきた.これは火砕流の表面を覆っていた細粒火山灰が内部に浸透したためと思われるが,現地での確認は不十分である.溶岩ドームの構造や,火砕流の堆積構造などを含め,中上流域の現地調査は未だに十分には行われていない.今後山が完全に静穏化するのを待って行うことが必要であろう.

図11 1995年5月12日現在のディザスターマップ

東側の第11溶岩ローブは成長を停止しており,最終的な活動域は山頂の破片で覆われた部分に限られている.水無川下流域の土石流の範囲には,埋め立て地を含む.

現地調査では,九州大学島原地震火山観測所に非常にお世話になった.菅香世子,大野希一,酒井宗寿氏には現地調査でお世話になった.小山田博之氏には図面作成を手伝っていただいた.ここに記してお礼申し上げる.

参考文献

[1] 中田節也・小林哲夫:火山, 第2集, 36, 391-393 (1991).

[2] 大学合同観測班地質班:火山, 第2集, 37, 47-53 (1992).

[3] 中田節也:火山, 第2集, 38, 39-43 (1993).

[4] Nakada,S.:In Unzen Volcano the 1990-1992 Eruption, 56-66 (1992).

[5] Yamamoto T. et al.:Bulletin of Volcanology, 55, 166-175 (1993).

[6] 宝田晋治ほか:地質調査所月報, 44, 11-24 (1993).

[7] Sato,H.et al.:Nature, 360, 664-666(1992).

[8] 佐藤博明,科学,62,562-565(1992) .

[9] Nakada,S. and Fujii, T.:Jour.Volcanol.Geotherm.Res.,54,319-333(1993).

[10] 藤井敏嗣・中田節也:月刊地球, 15, 481-486(1993).

[11] 宇井忠英ほか:火山, 第2集, 38, 45-52 (1993).

[12] 宇井忠英:月刊地球, 15, 506-511(1994).

[13] 千葉達朗:雲仙岳の火山災害(土質工学会編), 121-130 (1993).

[14] 遠藤邦彦ほか:日大文理自然研紀要, 31, 115-121 (1996).

[15] 宮原智哉ほか:日大文理自然研紀要, 27, 71-80 (1992).

[16] 大野希一ほか:火山, 第2集, 40, 1-12 (1995).

[17] 新川和範ほか:日大文理自然研紀要, 28, 91-98 (1993).

[18] 磯 望ほか:西南学院大児童教育学論集, 20, 55-68(1994).

[19] 磯 望ほか:西南学院大児童教育学論集, 21, 75-90 (1995).

[20] 磯 望ほか:西南学院大児童教育学論集, 22, 297-331 (1996).

[21] 遠藤邦彦ほか:雲仙岳の火山災害(土質工学会編), 45-58 (1993).

[22] 長岡正利ほか:月刊地球本特集号, (1996).

[23] 金子隆之・鎌田圭子:火山, 第2集, 37, 35-46 (1991).

[24] 宝田晋治ほか:地質調査所月報, 44, 25-54 (1993) .