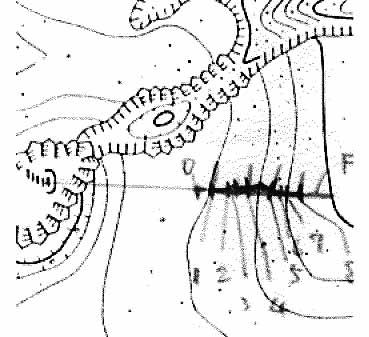

図1 1996年3月5日火口位置

(1996年3月12日)

1.火口の位置

正式な図化をしていないので、地形図の縮尺を垂直空中写真に合わせてOHPにコピー、写真重ね合わせて読取った。この付近はほぼ平坦であるので、誤差は10m程度であろう。

1929年火口の中心(1/2.5万地形図で噴気の記号の位置)から、S2W方向に約200m離れた、標高930m付近に割れ目火口の北端が位置する。割れ目火口はその位置から南方向に約200mの長さであり、南端部の標高は900mである(図1)。

2.火口列

長さ200mの火口は、当初割目状であったが、(1)徐々に拡大され火口状となる部分と、(2)塞がれ活動を停止した部分にわかれ、いわゆる火口列となったと思われる。

3月6日の10時30分の空撮ビデオ映像では、割目状の火口がとらえられている。南端の30m程度がすでに活動を停止している(図2)。

3月7日の10時の空中写真では、南端部の停止範囲は40mと長くなっている。北端のひとつの火口もほぼ停止しており、弱い水蒸気をあげている。

7日午前10時における火口列は、8個の火口からなる。図4に火口の拡大写真を示す。図5には拡大地形図をしめす。

図5 火口付近拡大地形図

これら8つの火口に仮に北から順に番号をつけると図5のようである。北のはじのすでに停止しているものを0、南のすでに停止しているものは割れ目を意味するFとした。これらのうち、1、2、5、8は、比較的活発で、3、4、、6、7はやや不活発である。

これらの火口群は、厳密には直線上に並んではいない。ややうねったような傾向がある。火口に重きをおいて考えると、ミの字型の雁行と言えなくもないが、不明瞭である。

(解釈)

注目すべきことは、火口列の延長方向に1929火口の中心が位置していることである。もし仮に、1929大火口を中央火口と呼ぶとすれば、これらの火口列は放射方向に並んでいると言える。

もし、この割れ目が中央火口地下にある何らかの圧力源の圧力の上昇によって生じたとすると、この付近の水平最大圧縮主応力軸方向は、南北ということが期待される。

3.降灰

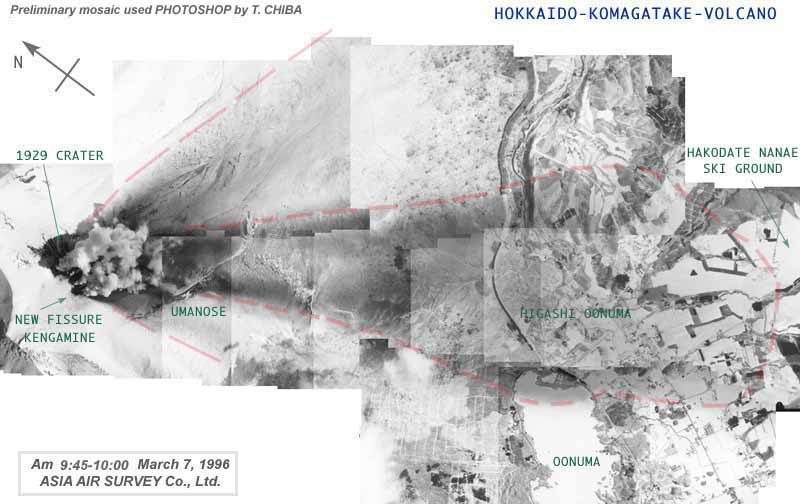

PHOTOSHOPを使用し、モザイク空中写真を作成した。降灰分布域が明瞭に捉えられる(図6)。

空中写真の判読から、降灰は到達高度の異なる2つのユニットに識別される。

(1)東方向から南方向にかけての広い角度の降灰域

分布限界は直線的でシャープである。火口付近では明瞭であるが、遠ざかると不明瞭となる。やや、黄色みを帯びている?。到達高度は相対的に高い。遠方に達している可能性がある。

(2)火口から南東の馬の背方向にのびる、狭く黒い降灰域

相対的に低い噴煙柱起源か。色調から見る限りでは、谷に沿った部分で厚く、尾根で薄いと思われる。特に馬の背で2分され、途中から分布軸が2つに分かれる様に見える。尾根の先で両者は合流するように見える(図6)。

6日の新聞報道によれば、東大沼の函館七飯スキー場の北コースの下部には降灰があるが、同コースの高度の高い部分には達していないという。写真でも確かにそのように見える。これが本当ならば、ここは軸方向なので山を越えられなかったことになる。

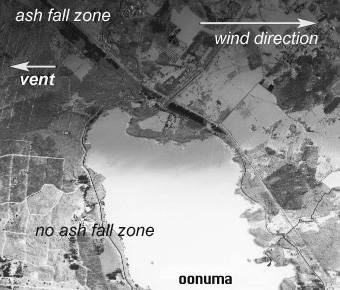

火山灰は雪上に堆積したために、降灰の分布限界はきわめて明瞭に確認できる。

(日射で解けた時に境界が強調された可能性がある)。

特に凍結した大沼湖面上では分布境界が極めて明瞭である(図7)。

なお、このような低い噴煙は鹿部方向にも向かった可能性もある。火口近くでは、真っ黒な堆積物があるように見えるが、火口からから離れると拡散するのか不明瞭となる。

(解釈)

割れ目火口から噴出された極めて高度の低い噴煙が、密度流的に谷に沿って運ばれ、東大沼付近に堆積した。山を越えていない方がおもしろい。おそらく、噴煙が比較的低温だったのと、強い季節風(山頂付近の局地風)でほとんど上昇することなく運ばれた。

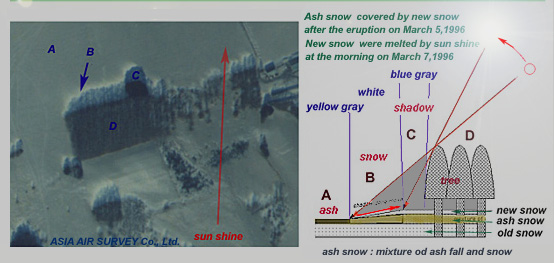

なお、7日撮影の写真では、東大沼付近の降灰域が明瞭に捉えられているが、これは当日の日射によって、火山灰あるいは火山灰混じりの雪の層を覆っていた約1cm(宮地談)の新雪が解けて、露出したものと思われる。このことは、東大沼付近で、樹木の日影の一部に白い雪が縁取るように残存していることから推定できる(図8)。

したがって、「函館七飯スキー場の上部では降灰がない」ということについては、今後の検討が必要である。

スキー場上部は高いために気温が低く、まだとけていないために見えていないだけかもしれないからである。表面の雪の下に火山灰の層が存在する可能性もある。これは、現地調査で確認できることである。

以 上。